English below

Eine Einführung in die Technik des Raumbildes (3D-Bild) und zugleich ein Querschnitt durch das Jules-Richard-Museum

Die Stereoskopie (griech. stereos = Raum/räumlich, fest– skopeo = betrachten) ist die Wiedergabe von Bildern mit einem räumlichen Eindruck von Tiefe, der physikalisch jedoch nicht vorhanden ist.

Das Prinzip beruht immer darauf, dass Menschen, wie auch alle Affenarten und die meisten Raubtiere, durch ihre zwei Augen ihre Umgebung gleichzeitig aus zwei Blickwinkeln betrachten. Dadurch kann ihr Gehirn zu allen betrachteten Objekten effizient eine Entfernung zuordnen und ein räumliches Bild seiner Umgebung gewinnen. Die Stereoskopie befasst sich folglich nur damit, in das linke und rechte Auge jeweils unterschiedliche zweidimensionale Bilder aus zwei leicht abweichenden Betrachtungswinkeln zu bringen.

Beim Stereofoto wird den Augen nur die aus den unterschiedlichen Blickwinkeln gebildete Information angeboten. Da das Auge gewohnheitsgemäß versucht, die Linsenbrechkraft an die vermeintliche Entfernung anzupassen, kommt eine scharfe Abbildung auf der Netzhaut erst mit einer gewissen Verzögerung (im Millisekundenbereich) zustande. Der Widerspruch zwischen der vermeintlichen Entfernung des gesehenen Objekts und der tatsächlichen Linsenkrümmung bewirkt bei manchen Menschen nach längerer Einwirkung auch Schwindelgefühl oder körperliches Unwohlsein.

Mit einer Stereokamera, die zwei identische Objektive in Augenabstand von ca. 68 bis 72 mm aufweist, werden die beiden benötigten Halbbilder gleichzeitig (synchron) aufgenommen. Jedes Einzelbild wird als stereoskopisches Halbbild, das Bildpaar als ein stereoskopisches Bild bezeichnet.

Bereits im 4. Jahrhundert vor Christus befasste sich der griechische Mathematiker Euklid in den Bänden 11–13 seiner Lehrbücher zur Mathematik mit der Stereometrie. Er wusste nur nicht, dass zwei Augen für den physiologisch räumlichen Seheindruck nötig sind. Auch Leonardo da Vinci hat sich bereits mit diesem Problemkreis beschäftigt, hatte jedoch ebenfalls nicht die physikalischen Mittel dies sichtbar zu machen..

Es gibt eine doppelte Tuschezeichnung von Jacopo Chimenti da Empoli, die um 1600 entstand. Betrachtet man die Zeichnung in einem Gerät, welches bewirkt, dass jedem Auge nur das jeweilige Bild zugeführt wird, lässt sich eine körperhafte Dimension der Person erkennen. Diese Zeichnung entstand vermutlich für Johann Baptista Porta, einem Gelehrten aus Neapel, der versuchte in einem 1593 veröffentlichten Buch, den plastischen Effekt bildlich zu beweisen.

Ähnliche Versuche gab es 1817 in Italien mit zwei, für jedes Auge getrennte, vollständige Zeichnungen der beiden Bilder und die Zusammenstellung derselben zu einem vereinigten Bild, worin man nicht nur das Prinzip des Stereoskopes, sondern auch das Wesentliche seiner Konstruktion erkennen konnte. Zwei heute noch existierende stereoskopische Zeichnungen heißen „Aufstieg zum Vesuv“ und „Abstieg vom Vesuv“. Beide Aufnahmen und einige weitere befinden sich im Bestand des Jules-Richard-Museums.

Im Jahre 1834 kam der Schotte James Elliot auf den Gedanken, einen Apparat zu konstruieren, der es ermöglichen sollte, „gleichzeitig“ zwei unähnliche Bilder zu betrachten, die den Eindruck eines erhabenen Gegenstandes hervorbringen sollten. Diese Konstruktion führte er jedoch erst drei Jahre nach der Veröffentlichung und Fertigung des ersten Stereoskopes durch Wheatstone im Jahre 1838 aus.

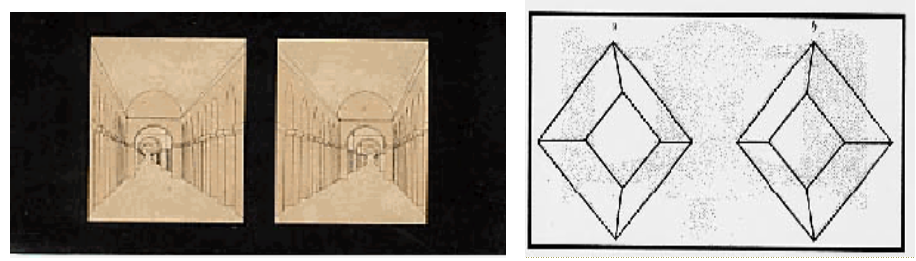

1838 veröffentlichte Sir Charles Wheatstone (1802–1875) seine ersten Forschungsergebnisse über räumliches Sehen. Er berechnete und zeichnete Stereobildpaare und konstruierte für deren Betrachtung einen Apparat, bei dem der Blick des Betrachters durch Spiegel auf die Halbbilder für das zugedachte Auge umgelenkt wurde. Diesen Apparat nannte er Stereoskop. Wheatstone erreichte die Vereinigung der beiden Teilbilder durch sein Spiegelstereoskop bestehend aus zwei rechtwinklig gegeneinander geneigten Spiegeln, deren Ebenen vertikal stehen. Der Beobachter schaute mit dem linken Auge in den linken, mit dem rechten Auge in den rechten Spiegel. Seitlich von den Spiegeln waren zwei verschiebbare Brettchen angebracht, die die umgekehrten perspektivischen Zeichnungen eines Objekts trugen. Durch die Spiegel wurden nun die von entsprechenden Punkten der beiden Zeichnungen ausgehenden Strahlen so reflektiert, dass sie von einem einzigen hinter den Spiegeln gelegenen Punkt zu kommen schienen. Jedes Auge sah also das ihm zugehörige Bild, und der Beobachter erhielt den räumlichen Eindruck. Dies ist der echte Beginn der Stereoskopie.

Nachdem 1839 in der Akademie der Wissenschaften in Paris das Verfahren zur Herstellung fotografischer Bilder auf Silberschichten von Louis Daguerre öffentlich bekannt gegeben wurde, lag es nahe, damit auch stereoskopische Doppelaufnahmen herzustellen, die es bis dahin nur in gezeichneter Form gab.

Sir David Brewster (1781 bis 1868), der eigentlich Pharmazeut, Rechtsanwalt und auch Professor für Physik in Edinburgh war, nahm die Ideen Wheatstones auf. Da er der Erfinder des Kaleidoskopes war, kannte er die Lichtbrechung von Kristallen und stellte das erste Stereoskop vor, fand jedoch keine Anerkennung. Im Frühjahr 1850 fertigte Dundee ein erstes Stereoskop in London. Dieses nahm Brewster mit nach Paris zu Abbe Francois Moigno (1804 bis 1884), der durch seine Publikationen viel zur Verbreitung beitrug.

1854 stellte Sir David Brewster die erste Zweiobjektiv-Kamera vor, mit der man zum ersten Mal Schnappschüsse stereoskopisch festhalten konnte. Bis dahin mussten die Stereohalbbilder nacheinander belichtet und die Kamera zwischen den beiden Aufnahmen im Augenabstand verschoben werden, was bei bewegten Motiven zu unterschiedlichen Bildinhalten führen konnte, die keinen räumlichen Eindruck ermöglichten. Standardstereoformate waren in dieser Zeit Formate zwischen 8,2 x 17 cm bis 9 x 18 cm, diese Karten enthielten zwei Bilder meist nur im Format ca. 8 x 8 cm; dennoch wirkte das hier entstehende räumliche Bild sehr groß.

Da es fast unmöglich war zu dieser Zeit zwei identische Linsen zu schleifen blieben die einäugigen Kameras noch lange im Gebrauch, obwohl bewegliche Objekte nicht aufgenommen werden konnten. Erst Mitte der fünfziger Jahre des 19. Jh. sind identische Optiken herstellbar und damit kommen zweiäugige Stereokameras in Mode. Die Londoner Firma Brand and Long annonciert bereits 1857 eine Stereokamera mit zwei Optiken, dennoch wird auch noch 1864 die einäugige Kamera in der zeitgenössischen Fachliteratur empfohlen.

In Frankreich erfand ein Herr Quinet 1854 eine zweiäugige Kamera, die er Quinetoscope nannte. Eine ähnliche Entwicklung wurde 1856 in Deutschland von der Firma Emil Busch vorgestellt. Bereits 1857 bietet sie vier verschiedene zweiäugige Stereokameras in ihrer Werbung an.

Im selben Jahr vereinfachte Brewster das Stereoskop, indem er die Spiegel durch linsenartig gebogene Prismen ersetzte. Für diese Instrumente wurde eine Sammellinse von etwa 18 cm Brennweite in zwei halbkreisförmige Stücke durchgeschnitten; die beiden Hälften wurden mit ihren kreisförmigen Kanten gegeneinander gerichtet in einem Gestell befestigt. In Blickrichtung hinter den Linsen wurde ein Blatt, welches die beiden Zeichnungen (oder fotografischen Bilder) enthielt, eingeschoben. Durch die Linsenstücke wurden einerseits die Bilder dem Auge wie mit einer Lupe näher gebracht; dann aber wirkten sie auch wie Prismen, weil die Linsenhälfte vor dem rechten Auge das Bild scheinbar etwas nach links schiebt, während das Bild der mit dem linken Auge betrachteten Zeichnung etwas nach rechts gerückt erscheint. Auf diese Weise erfolgte das vollständige Zusammenfallen der beiden Bilder, wenn deren Achsen mehr als der Augenabstand (etwa 68 – 72 mm) auseinanderlagen, wodurch auch die Bilder breiter sein konnten und einen größeren Blickwinkel abdeckten. Stereoskope dieser Art mit Papierbildserien waren im 19. Jahrhundert allgemein in Gebrauch. Meist wurden jedoch zwei kleine Linsen, deren Achsen mit den Augenachsen etwa zusammenfielen (also ohne Prismenkeilwirkung) und dem Augenabstand angepasste Paare von 6 x 6 cm kleinen Bildern verwendet.

Brewster Stereoskop

Der Pariser Optiker Jules Dobascq (1817 bis 1886) erkannte bei einem Treffen mit Brewster die Bedeutung der dreidimensionalen Fotografie und begann sofort Stereokameras mit zwei Optiken zu entwickeln. 1851 beauftragte Dobascq den Daguerreotypisten Claude Ferrier mit der Herstellung einer Serie von Daguerreotypien und führte diese auf der Weltausstellung in London in seinen Apparaten der Öffentlichkeit vor. Es waren Stereoskope nach Konstruktionen von Brewster, mit denen er Stereo-Daguerreotypien zeigte. Die Resonanz des Publikums war überwältigend, und auch Königin Victoria begeisterte sich für diese Präsentation. Damit war der Siegeszug der Stereobilder nicht mehr aufzuhalten. Nach dieser Ausstellung wurde Dubosq mit Aufträgen überhäuft, in drei Monaten wurden in Paris und London fast 250.000 Geräte verkauft. Scharen von Fotografen nahmen von nun an auf ihren Exkursionen durch die ganze Welt auch stereoskopische Fotos auf. Claudet fertigte bereits 1853 ein erstes Taschen- oder Reiseetui mit einer darinnen befindlichen Daguerreotypie. Ein ähnliches Album hatte sich 1852 bereits John F. Mascher in Philadelphia (USA) patentieren lassen.

1850 erfand Blanquart-Evrard, der Inhaber der Kalotypie-Kopieranstalt in Lille das Albuminpapier. Das Fotopapier wurde mit einem Gemisch aus Eiweiß, Kaliumbromid und Essigsäure überzogen. Nach der Trocknung wurde eine Silbernitratlösung aufgetragen. Nun stand endlich ein preiswertes Kopierverfahren zur Verfügung. Für die Erwachsenen gab es Bilder ferner Länder und deren Bewohner oder die so beliebten Serien mit humorvollen Darstellungen und für die Kinder wurden Märchenbilder produziert. Hunderte von erotischen Serien kamen aus Frankreich auf den Markt. Die ersten Stadtansichten wurden von Paris und London aufgenommen, Ansichten von weiteren Hauptstäten wie Berlin und Rom entstanden erst etwa 1865.

Die „London Stereoscopic Company“ konnte sich bereits um 1856 als größter Hersteller von Stereokopien mit den dazugehörigen Betrachtern bezeichnen. Aber es gab allein in England fast ein Dutzend anderer Produzenten, wie z. B. Meagher in London. Eine ähnlich gute Entwicklung gab es in Frankreich, vor allen Dingen in Paris.

Die Fotografen signierten ihre Bilder oft nur mit Initialen als Abkürzung, der Grund lag in dem guten Absatz von erotischen Bildern oder Aktaufnahmen, diese waren allerdings verboten, ja sogar Gefängnisstrafen waren dem Fotografen angedroht wenn er ermittelt werden konnte.

In Berlin entwickelte um 1880 der deutsche Physiker August Fuhrmann einen großen Rundlauf-Stereobetrachter, das Kaiser-Panorama; seinen Vorteil fand er in der Handkolorierung jedes einzelnen Glasbildes, das fast einem echten Farbfoto nahe kam. In Mitteleuropa wurde das so genannte Kaiserpanorama um 1900 zu einem populären Massenmedium, in ganz Europa wurden 250 Filialen eingerichtet und ca. 150.000 kolorierte Glasbildstereos produziert, die in Kästen mit je 50 Aufnahmen im Rundlauf an die 250 Filialen versandt wurden. Hiermit erreichte die Bevölkerung quasi zum ersten mal eine Wochenschau aus aller Welt. Erst 1939 fiel das Unternehmen zusammen, Betrachtungsautomaten und viele Serien von handkolorierte Stereopaaren gibt es noch heute in ihren Originaltransportkisten, auch im Jules-Richard-Museum.

Der größte Produzent von Stereofotokarten und Stereobetrachtern in Europa ist heute fast vergessen. Etwa von 1894 bis 1921 fertigte und vertrieb die „Neue Photographische Gesellschaft Berlin-Steglitz“ über 7.000 Motive aus ganz Europa und einige aus Asien und Amerika. Auch wurden von der Firma eigene Betrachtungsgeräte als Hand- und Reisebetrachter angeboten, es gab sogar Miniaturaufnahmen und die passenden Taschenbetrachter in Berlin und in der Filiale in London zu kaufen..

Die weiteste Verbreitung fand das Stereoskop in der 1861 von Oliver Wendell Holmes entwickelten Bauform, ein Stereoskop mit Schärfeeinstellung, das zum De-facto-Standard wurde. Die Fertigung übernahm in Boston der Photograph Joseph Bates, ab Ende des 19. Jahrhunderts setzte es sich auch in Europa durch, es wurde hier das Amerikanische Stereoskop genannt.

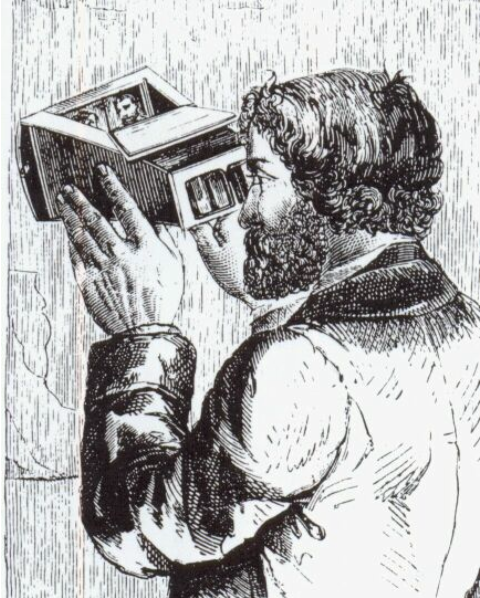

Dies Bild zeigt sowohl eine Tischversion mit Standfuß als auch das Handstereoskop von Oliver Wendell Holmes

Hier in Europa wurden viele Handbetrachter, ggf. auch auf Sockelständern produziert, in den USA wurden neben dem Holmes Handbetrachter vor allen Dingen Tischbetrachtungsautomaten entwickelt. Bereits mit einem US-Patent vom 7. 4. 1857 ließ sich Alexander Becker aus Philadelphia in New York seinen Tischbetrachter für 50 und später auch für 70 Stereobilder, die auf einem Transportband fixiert waren, mit Patenten schützen,. Diese in Europa als „Stereoscop americain“ bezeichneten Automaten konnten teilweise auch von zwei Betrachtern gleichzeitig genutzt werden und wurden schnell in Europa kopiert. Eine Doppelbelegung der Kartenhalter war allerdings nicht mit Tissuebildern möglich da man hier sowohl mit der Aufsicht als auch zur farbgestaltung mit der Durchsicht gegen den Lichtstrahl arbeiten musste.

Durch den Krieg 1870/71 erlitt die Stereobegeisterung einen herben Rückschlag, denn die Stereobilder, insbesondere die handkolorierten, kosteten pro Stück fast den Wochenlohn eines Arbeiters. Erst mit der ab 1890 möglichen maschinellen Vervielfältigungsmöglichkeit gab es einen neuen Aufschwung. Außerdem wurden von Jules Richard neue preisgünstigere Bildformate entwickelt in den Größen von 45 x 107 mm, 60 x 130 mm und 70 x 130 mm. Treibende Kraft war hier die Firma Jules Richard Paris, die es Laien und Amateurfotografen ermöglichte, Stereoaufnahmen zu produzieren. In den folgenden 70 Jahren wurden hier nicht nur preiswerte Stereokameras und unzählige Betrachter unter dem Namen „Verascope“ produziert, sondern auch eine riesige Reihe von Stereoserien auf Glasplatten. Jules Richard selbst hat in dieser Zeit Unmengen von ästhetischen und kompositorisch guten Aktaufnahmen von einzelnen Frauen und ganzen Gruppen in seinem Atelier, einem Atrium mit Wasserbecken, und im Garten an seinen Wohnsitz in Paris produziert. Er entwickelte auch zwei unterschiedliche Glasplattenpositivkopierer, in denen aus den Negativplatten der Kameras durchsichtige Glasplatten zur Betrachtung in seinen Handgeräten, aber auch für seine Tischgeräte und Betrachtungsautomaten, gezogen werden konnten.

Die Stereoskopie hat in dieser Zeit das Gesellschaftsleben in Europa und Amerika, nach der Öffnung Japans auch dort, erheblich beeinflusst. Vielfältiges Bildmaterial wanderte in breite Bevölkerungsschichten in einer Zeit ohne Radio und Fernsehen. Während in Deutschland durch die Einschnitte des 1. Weltkrieges nur noch recht einfache Geräte von Bing, Ernemann, Franke & Heidecke, von Liesegang und Plaubel, u. a. produziert wurden, erfreute sich die Stereokopie bei den Franzosen weiterhin einer großen Beliebtheit. Firmen wie Brugiere, Educa, Gaumont, Mackenstein, Mattey (Unis), Jules Richard und weitere produzierten unterschiedliche Betrachtungsgeräte und Betrachtungsautomaten, in all den zuvor genannten neuen Bildgröße. Später kamen die Stereobildserienkarten hinzu, mit ihnen kamen weitere Firmen auf den Markt mit neuen einfach konstruierten Betrachtern wie Lestrade und RoMo.

1938 entdeckten die Nazis in Deutschland die Werbewirksamkeit der Stereobilder und nutzten diese für ihre politische Zwecke und zur Propaganda. Es entstanden Serien wie „Das deutsche Reich“, „Olympia 1936“, „Das tausendtürmige Prag“, „Deutsche Gaue“, „Deutsche Plastik unserer Zeit“ und Kriegstagebücher wie „Der Kampf im Westen“. Dadurch konnte der Verlag Schönstein an Bedeutung gewinnen und bis Anfang der fünfziger Jahre, also weit über die Nazizeit hinaus, Bildserien und Bücher publizieren.

In den USA vertrieben neben Underwood & Underwood vor allen Dingen Keystone ihre Produkte bis in die fünfziger Jahre. Es wurden immer wieder neue Bildserien zusammengestellt wie „Primary“ oder diverse „Tour of the World“, oder es wurden die Stereokarten einzelner Länder zusammengestellt und durch Buchmanuskripte informativ ergänzt. Alle Modelle der Telebinocular Viewer von Keystone überzeugen bis heute durch eine bestechende stereoskopische Wirkung beim Betrachten der Bilder. Das gilt vom Art Deco Modell bis hin zur elektrifizierten Ausgabe, die in einer Buchverpackungsbox ausgeliefert wurde. Keystone produzierte ca. 20.000 unterschiedliche Stereokarten und wurde erst 1978 liquidiert. Underwood & Underwood beendete sein Geschäft bereits 1940, hatte bis dahin aber wohl weltweit zwischen 30 bis 40 Tausend Titel im Programm, in den besten Zeiten produzierten und vertrieben beide zusammen jährlich zehn Millionen Karten.

Der Orgelbauer Wilhelm Gruber erfand 1938 den ViewMaster, einen Stereobetrachter mit austauschbaren Bildscheiben mit je acht Bildpaaren, der bis heute einen Verkaufsschlager darstellt. Er wurde eigentlich als Lehrmittel für die Schulen entwickelt, wie auch der EDUCA in Frankreich, wurde dann aber eins der beliebtesten Spielzeuge. Diese Geräte wurden erst von Sawyers in den USA produziert, später auch von GAF in Belgien und gehören heute der Fa. Fisher Price Mattel Inc. Mexiko. Kopiert, bzw. besser abgekupfert, wurden diese Betrachtungsgeräte auch in der DDR, der Tschechoslowakei, in Japan, Italien, Russland und in China. in die USA kam das Gerät während der Weltkriegswirren, da man auf den aus den alliierten Flugzeugen aufgenommenen Stereopaaren wunderbar die aufgenommenen und für Einzelfotos getarnten Produktionsstätten, Flagstellungen und Brückenübergänge enttarnen konnte. Die alliierten Offiziere erhielten alle das Modell A von Viewmaster und die Aufnahmen aus der Luftaufklärung.

Zu Beginn des 20. Jahrhundert wurde neben dem Doppelbild das Anaglyphenverfahren entwickelt.

Bei den Anaglyphenbildern werden die beiden Halbbilder übereinander gedruckt, wobei beide Halbbilder in Komplementärfarben eingefärbt werden. Als „Anaglyphe“ bezeichnet man zwar grundsätzlich jedes Stereobild, bei dem die beiden Teilbilder gleichzeitig auf derselben Fläche gezeigt werden. Auch die Polarisationsprojektion ist streng genommen eine „Anaglyphenprojektion“.

Meist ist jedoch mit „anaglyphisch“ eine farbanaglyphische Darstellung gemeint: Zur Trennung der beiden Einzelbilder werden verschiedene Farbfilter in 3D-Brillen verwendet, fast immer sind die Gläser Rot vor dem rechten Auge und Grün vor dem linken eingefärbt. Beim Ansehen des Fotos bzw. des Films löscht der Rot-Filter das rote Farbbild aus und das grüne Bild wird schwarz , der Grünfilter löscht das grüne Farbbild und das rote Foto wird schwarz. Da beide Augen nun verschiedene Bilder sehen, entsteht im Gehirn wieder ein räumliches Bild.

Ende der 1970er-Jahre verbesserte Stephen Gibson die Farbanaglyphentechnik erheblich mit seinem patentierten „Deep Vision“-System, das andere Filterfarben verwendet: Rot vor dem rechten Auge und Blau vor dem linken. Inzwischen bietet auch die dänische Firma „Color Code“ ein eigenes Farbanaglyphen-System an. Die Filterfarben der „ColorCode“-Brillen sind Blau vor dem rechten Auge und Gelb vor dem linken. Für den Spielfilm „Journey to the Center of the Earth“ wurde 2008 in England ein weiteres Farbanaglyphenverfahren („Trio Scopics“) eingeführt, mit Grün vor dem linken Auge und Magenta vor dem rechten.

Anhand des Rot-Cyan-Verfahrens wird hier die Vorgehensweise bei der Erzeugung eines dreidimensionalen Bildes anhand des nachstehenden Schemas erläutert:

- In der ersten Zeile erkennt man die zwei farbigen Bilder für das linke und rechte Auge (in dieser Darstellung auch mit Parallelblick zu sehen).

- Die zweite Zeile verdeutlicht, dass ausschließlich der Rot-Kanal des linken Bildes, sowie Blau- und Grünkanäle des rechten Bildes für die Berechnung herangezogen werden.

- Die fertige, farbige Anaglyphe in Zeile drei entsteht durch die Kombination aus Rotkanal des linken und Blau-Grün-Werten des rechten Bildes.

Perfekt ist diese Methode nicht. Problematisch sind bei der Betrachtung durch eine Rot-Cyan-Brille vor allen Dingen die zwei linken Kugeln, da sie die Filterfarben Rot und Cyan besitzen, was zu störenden Effekten bei der Betrachtung führt.

Während Rot-Grün- und Rot-Blau-Brillen jeweils nur zwei Farbkanäle der verfügbaren Rot, Grün, Blau-Kanäle verwenden, besteht Cyan aus einer Mischung von Grün und Blau, was zusammen mit dem roten Filter alle drei Farben mit ins Spiel bringt (im Falle der Blau-Gelb-Brillen gilt das Gleiche, da Gelb aus rotem und grünem Licht erzeugt wird).

In den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts gab es noch einmal eine Neuentwicklung für die Kleinbildkameras. Es wurden Kleinbildstereokameras mit zwei Optiken gefertigt, gerade die deutschen Hersteller fanden in den USA einen riesigen Absatzmarkt, wie z. B. Iloca (Witt), Ediax (Wirgin) und die Firma Leitz. Aber auch eine weitere Neuerung erbrachte große Umsatzzahlen, die Entwicklung eines Stereostrahlenteilers. Fast alle großen Kamerawerke brachten diese Vorsatzgeräte für ihre Kleinbildkameras und die dazugehörenden Betrachter auf den Markt. Es wurden auf dem Kleinbildfilm von 24 x 36 mm zwei Halbbilder von 24 x 18 mm erzeugt, die ebenfalls einen guten stereoskopischen Eindruck vermittelten und einfach projiziert werden konnten. Zum Betrachten waren lediglich Polbrillen notwendig. Stereoskope für zu Hause wurden erneut populär. Verlage boten Stereoskopkarten aus aller Welt an.

Aufgrund des höheren technischen Aufwands hat sich die Stereofotografie bisher nie dauerhaft durchgesetzt. Heute erlebt sie Dank der Einführung der Digitalkamera wieder eine leichte Renaissance, weil das teure Fotopapier entfällt, die Dias nicht mehr aufwendig gerahmt werden müssen und Experimente weniger kostspielig sind. Mit der digitalen Bildbearbeitung ergeben sich auch neue Möglichkeiten für die Stereoskopie. Die Faszination für das räumliche Bild ist aber immer geblieben, die neuen 3D-Filme der Unterhaltungsindustrie verstärken in den letzten Jahren das Interesse erneut an der Stereoskopie. Für eine Renaissance der Stereofotografie sorgte die japanische Fima Fuji Film Fine Pix im September 2009 mit ihrer sehr handlichen REAL 3D W1 Kamera und im September 2010 erneut mit der W3 Kamera. Die Produktion beider Kameras wurde jedoch schon wieder längst eingestellt.

Im Jules Richard Museum in Lentzke kann die gesamte Geschichte der Stereofotografie an realen Objekten in der ständigen Ausstellung nachvollzogen werden. Im Bestand dieses Museums befinden sich nicht nur über 140 Stereokameras aller zuvor genannten Epochen, Formate und Bildgroßen, sondern auch die dazugehörenden Betrachter in 200 verschiedenen Ausführungen von 1860 bis heute als Handbetrachter, faltbare Reisebetrachter und aufwendig ausgestattete Tischbetrachter mit kompletten Bildserien.

Eine Auflistung der wichtigsten Stereokameras befindet sich in der nachfolgenden Anlage.

Das Museum zeigt auch einen Einblick in die aufwendigen Prozesse innerhalb der Dunkelkammer beim Entwickeln der Glasplatten und des Filmmaterials und beim Kopieren des Filmmaterial zu Papierbildern (etwa mit dem Tageslichtvergrößerungsautomat der französischen Firma Gaumont) und auch zu Glaspositiven mit den Kopierrahmen der unterschiedlichen Hersteller und dem genialen Automatique Inverseur von Jules Richard in der Ausführung mit einer Petroleumlampe und mit einer 120 Volt-Lampe-.

In den Ausstellungsvitrinen dieses Museums und im Archiv lagern über 35.000 Stereobilder aller jemals hergestellten Formate aus der gesamten Welt, die in immer wieder wechselnden Ausstellungen und Themenbereichen den Besuchern vorgestellt werden.

Neben zwei Becker Stereobetrachtungsautomaten aus Philadelphia (USA) aus den sechziger Jahren des vorletzten Jahrhunderts, den offensichtlich weltweit ersten Stereobetrachtungsautomaten, kann das Museum weitere 20 Betrachtungsautomaten aus ganz Europa und 12 Stereoprojektoren aus Europa und Asien präsentieren.

Auf einem Großbildschirm können moderne 3D-Filme aus aller Welt den Kindern und den interessierten Erwachsenen vorgeführt werden, auch stehen Diaserien in 3D vor Vortragsreihen bereit.

Peter M. Stajkoski im Jahr 2023

English

An Introduction to the Stereo Image

Stereoscopy (greek stereos = space/spatial, solid – skopeo = view) is the reproduction of pictures with a stereoscopical impression of depth, what is physically non existent.

The principal is based on the fact that humans, like all primates and also like most predators, view their surrounding through both their eyes at the same time from two perspectives. It is due to this that their brain can efficiently allocate a distance and a stereoscopic picture of its surroundings for all viewed objects. Hence stereoscopy is only concerned with bringing two different two-dimensional pictures from two slightly deviating viewing angles into the left and right eye.

A stereophoto only offers information to the eyes that is received from the different viewing angles. Due to the fact that the eye usually aims to adapt the lens power to the supposed distance, a defined image on the retina is formed with a certain time deferment (within milliseconds). The discrepancy between the supposed distance of the seen object and the actual bending of the lenses causes dizziness or indisposition for some people.

With a stereo camera, that shows two objectives with an eye distance of approximately 68 to 72 mm, both required half pictures are recorded at the same time (synchronic). Every individual picture is described as a stereoscopical half picture and the picture pair is described as a stereoscopical picture.

Already during the 4th century BC the Greek mathematician Euklid addressed stereometry in his 11 – 13 volumes of his mathematical textbooks. He just did not know then that two eyes are necessary for the physiological stereoscopic viewing impression. Leonardo da Vinci was also involved in this matter.

A double ink drawing from Jacopo Chimenti da Empoli exists that was drawn around 1600. If the drawing is viewed through a device which results in each eye viewing only the relevant picture then a bodily dimension of the person can be seen. This drawing is believed to have been drawn for Johann Baptista Porta, a scientist from Neapel, who tried to prove the three-dimensional effect visually in his book that was published 1593.

Similar attempts were made in 1817 in Italy with two complete drawings of both pictures that were separated for each eye and the assembly of these to a unified picture, within which one could not only recognise the principal of stereoscopy but also the basics of its construction. Two stereoscopic drawings that still exist today are called “Aufstieg zum Vesuv” and “Abstieg vom Vesuv”.

During the year 1834 James Elliot, a Scottish man, had the idea of constructing an apparatus that was to allow the viewing of two dissimilar pictures “simultaneously” that were to create the impression of an elevated object. Although he did not implement this construction until three years after the publication and production of the first stereoscope by Wheatstone in the year 1838.

Sir Charles Wheatstone (1802–1875) published his first research results about stereoscopic vision in the year 1838. He calculated and drew stereo picture pairs and he constructed an apparatus for their viewing that deflects the view of the observer through mirrors onto the half pictures. He called this apparatus a stereoscope. Wheatstone achieved the merging of the two part pictures through his mirror-stereoscope consisting of two mirrors that are inclined against one another at a right-angle and whose planes are vertical. The observer used his left eye to look into the left mirror and the right eye to look into the right mirror. At the side of the mirrors there were two moveable slats that incorporated the reversed perspective drawings of an object. The mirrors reflected the rays that resulted from the relevant points of both drawings in such a way that they seemed to come from a single point that was positioned behind the mirrors. Each eye therefore saw its respective picture and the observer received the stereoscopic impression. This is the beginning of stereoscopy.

Following the publication of the process of the creation for the fabrication of photographic images on silver plates by Louis Daguerre in the Science Academy in Paris in 1839, it suggested itself to also fabricate stereoscopic double images that up until then only existed in the form of drawings.

Sir David Brewster (1781 – 1868), who was actually a pharmacist, a lawyer and also a professor of physics in Edinburgh followed up Wheatstones concept. As he was the inventor of the kaleidoscope he was aware of light refraction of crystals and he introduced the first stereoscope but he did not earn any recognition. In the spring of 1850 Dundee manufactured the first stereoscope in London. Brewster took this to Paris to Abbe Francois Moigno (1804 – 1884), whose publications contributed greatly to the promotion.

In the year 1854 the first multi-band camera was introduced by Sir David Brewster, which for the first time made it possible to take stereoscopic snapshots. Up until then the stereo half images had to be exposed one after the other and the camera had to be moved in-between the two shots within eye distance, which could lead to different image contents for moving motives that did not allow a stereoscopic impression. The standard stereo format at the time was 9 x 18 cm, these cards contained two images of the format 8 x 8 cm; nevertheless the resulting stereoscopic image seemed very big. Due to the fact that at the time it was nearly impossible to bevel two identical lenses monocular cameras remained in use for a long time even though moving objects could not be photographed. It was not until the end of the 50ies that it became possible to produce identical lenses and with this binocular stereo-cameras became fashionable. The London based company Brand and Long announced as early as 1857 a stereo-camera with two lenses, never the less the monocular camera is still recommended 1864 in the contemporary specialist literature. In France Mr Quinet invented a binocular camera that he called quinetoscope in the year 1854. A similar development was introduced 1856 in Germany by the company Emil Busch. Already in 1857 they advertise four different binocular stereo-cameras.

In the same year Brewster simplified the stereoscope by replacing the mirrors with lens-like bent prism. For these instruments a collective lens of approximately 18 cm focal length was cut into two semi-circular parts; both halves were fixed in a frame with their circular edges positioned against each other. A sheet was inserted behind the lenses in viewing direction, which contained both drawings (or photographic images). Through the lens parts on the one hand the images were brought closer similar to a magnifying glass; but then on the other hand they also functioned as prism, because the lens half in front of the right eye seemingly moves the image slightly to the left, whereas the image of the drawing that is seen with the left eye seems to be slightly moved to the right. In this way both images were completely integrated if their optical angle was further apart than the distance between the eyes (approx. 68 mm), through which the images could be wider and could cover a wider angle of vision. Stereoscopes of this kind with paper image series were generally in use in the 19th Century. However mostly two small lenses were used, whose optical angles coincided with the eye angles (so without-prism-wedge effect) and the pairs of 6 x 6 cm small images that were adapted to the eye distance.

Brewster Stereoscope

The optician Jules Dobascq (1817 – 1886) from Paris recognised the importance of three-dimensional photography during a meeting with Brewster and he began to develop stereo cameras with two lenses immediately. In 1851 Dobascq assigned the daguerreotypist Claude Ferrier to manufacture a series of daguerreotypes for his apparatuses and he introduced these to the public at the world exhibition in London. These were stereoscopes designed according to Brewsters constructions with which he showed stereo daguerreotypes. The publics’ response was overwhelming and Queen Victoria was enthused by the presentation. It was for this reason that the triumphal procession of stereo images could no longer be detained. Following this exhibition Dubosq was overwhelmed with orders; within three months approximately 250.000 apparatuses were sold in Paris and London. From then on flocks of photographers took stereoscopic photos during their excursions throughout the world. Already in the year 1853 Claudet produced his first pocket- or travel case with a daguerreotype contained within. A similar album had already been patented by John F. Mascher in Philadelphia (USA).

1850 Blanquart-Evrard, the owner of the Calotype Copy Institute in Lille, invented albumin paper. The photo paper was covered with a mixture of albumen, potassium bromide and acetic acid. After drying a silver nitrate solution was applied. Now finally a cheap copying procedure was available. There were pictures of far away countries and their inhabitants and the popular series with humorous illustrations for the adults. Fairytale images were produced for the children. Hundreds of erotic series from France were released on the market.

The „London Stereoscopic Company“ could declare itself as the largest manufacturer of stereoscopes with the associated viewers already around 1856. But alone in England nearly a dozen other producers as for example Meagher in London existed. A similarly excellent development was apparent in France, especially in Paris. Photographers often signed their images only with their abbreviated initials due to the fact that erotic pictures or nudist shots sold well, but were actually prohibited. The photographers were even threatened with prison sentences.

Around 1880 in Berlin the German physicist August Fuhrmann developed a large concentric run-out stereoscopic viewer, the Kaiser-Panorama; it’s advantage was the manual colouring of every individual glass picture. In central Europe the so-called Kaiserpanorama became a popular mass medium around 1900. Within Europe 250 branches were established and approximately 150.000 coloured glass picture stereoscopes were produced. Herewith the population achieved virtually the first world-wide newsreel. It was not until 1939 that the company collapsed.

The largest producer of stereo photo cards and stereo viewers in Europe has more or less been forgotten. From around 1894 until 1921 the “Neue Photographische Gesellschaft Berlin-Steglitz“ produced and sold more than 7.000 motives from all over Europe and some from Asia and America. The company also offered some viewers that were sold as hand- and travel-viewers.

The stereoscope design that was developed by Oliver Wendell Holmes in 1861, a stereoscope with focus, became the De-facto-Standard which was the most popular. The photographer Joseph Bates took over the production in Boston. From the end of the 19th Century onwards it also won recognition in Europe where it was known as the American stereoscope.

The adjacent picture shows a table version with a pedestal as well as a hand held stereoscope.

Here in Europe many hand viewers, some also with pedestals, were produced. Besides the Holmes handheld viewers especially table viewing automatons were developed in the USA. A US patent was registered on the 7.04.1857 by Alexander Becker in New York, which protected his table viewer with 50 images that were fixed on a transport belt. These were described as “Stereoscop americain” and they could partly be used by two viewers simultaneously. They were quickly copied in Europe.

Due to the war 1870/71 the stereo-enthusiasm suffered a major set back because the stereo images, especially the hand coloured ones, cost nearly a workers weeks wage each. It was not until automatic photocopy methods were introduced commencing 1890 that a new revival occurred. In addition new cheaper picture formats were developed with the sizes 45 x 107 mm and 60 x 130 mm. The driving force behind this was the company Jules Richard Paris, who enabled layman and amateur photographers to produce stereoscopic images. During the following 70 years this company not only produced cheap stereoscopic cameras and countless viewers under the name “Verascope” but they also produced a large sequence of stereo-series on glass plates. Jules Richard himself produced many aesthetic and compositionally valid nudist images of individual women and groups in his studio, an atrium with a water basin and in the garden of his dwelling. He also developed a glass plate positive photocopier from within which from the negative plates of the cameras, transparent glass plates for viewing in his handheld apparatus but also for his table automatons or those of Mr E. Ziegler, could be withdrawn.

During these times stereoscopy considerably influenced social life in Europe and America, including Japan after the opening. Various picture materials were distributed throughout broad levels of the population in a time without radio and television. Whilst in Germany, due to the disruptions of World War I, only rather simple apparatuses were being produced by Bing, Ernemann, Franke & Heidecke, von Liesegang and Plaubel and others, stereoscopy continuously proved to be very popular with the French. Companies like Brugiere, Educa, Gaumont, Mackenstein, Mattey (Unis), Jules Richard and others produced different types of viewers and viewing automatons that also covered the new sizes 70 x 130 mm. Later the stereo picture cards were added which brought about new companies such as Lestrade and RoMo.

In 1939 the Nazis discovered the propaganda potential of stereoscopic images and they used these for their purposes. This increased the publishers Schönsteins’ importance and they produced picture series and books up until the beginning of the 50ies.

In the USA especially Keystone and Underwood & Underwood sold their products up until the 50ies. There were always new picture series assorted such as “Primary” or diverse “Tour of the World”, or stereo cards of individual countries and these were complemented informatively by book manuscripts. All models of the telebinocular viewer by Keystone convince right up until today through an impressive stereoscopic effect when viewing the images. This applies to the art deco models through to the electrified edition that was delivered in a book box. Keystone produced approximately 20.000 different stereoscopic cards and was not liquidated until 1978. Underwood & Underwood already closed their business in 1940, but up until then they produced between 30 to 40 thousand titles. At their best they produced and sold ten million cards yearly.

The organ builder Wilhelm Gruber invented the view-master 1938, a stereoscopic viewer with exchangeable picture discs, that remains a bestseller up until today. It was originally developed for educational purposes for schools, like the EDUCA in France, but it then became one of the most popular toys. These apparatuses were first produced by Sawyers in the USA, later they were also produced by GAF in Belgium and nowadays they are owned by the company Fisher Price Mattel Inc. Mexico. These viewing apparatuses were also reproduced or rather copied better in the DDR, in Czechoslovakia, in Japan, Italy, Russia and in China.

A further new development regarding candid cameras occurred in the 50ies. Candid stereoscopic cameras with two lenses were manufactured. Especially German producers, such as Iloca (Witt), Ediax (Wirgin) and the company Leitz found a huge retail market in the USA. But a further innovation, the development of a stereoscopic beam splitter, also achieved a record turnover. Nearly all the large camera factories released these attachments for their candid cameras and the associated viewers. On the small image film of 24 x 36 mm two half images of 24 x 18 mm were created, that also conveyed a good stereoscopic impression and they could easily be projected. In order to view these simply specialist glasses were required. Stereoscopes for at home become fashionable once again. Publishers were offering stereoscopic cards from all over the world.

Due to the high technical complexity stereoscopic photography could not permanently establish itself so far. Nowadays thanks to the introduction of the digital camera it is experiencing a slight renaissance because the expensive photo paper is not required, because slides do not have to be framed laboriously and because experiments are less costly. Digital picture processing brings with it new possibilities for stereoscopy. The fascination for the three-dimensional picture has remained. The new 3D-films of the entertainment industry have increasingly renewed the interest for stereoscopy in the last few years.

Peter M. Stajkoski 2023