English below

Erleben Sie die umfangreichste 3D Ausstellung von ganz Berlin und Brandenburg, in der Kombination mit den Aktphotos ist es die größte Ausstellung in ganz Europa.

Ausstellungsstücke in Wechselausstellungen:

über 40.000 Stereobilder aus aller Welt ab 1850, mehr als 10.000 Aktfotografien ab 1850, über 3.000 davon in Stereotechnik, mehr als 250 Stereobetrachter aller Arten, genutzter Materialien und Formate, 120 Stereokameras mit zwei Optiken aus aller Welt ab 1860, viele Kleinbildkameras mit Stereo-Refraktor-Vorsätzen und viele Bildprojektionsgeräte.

25 Stereobetrachtungsautomaten ab 1860 von Alexander Beckers aus Philadelphia in den USA über die französischen Stereoautomaten zum Ende des 19. Jh. bis in die Neuzeit befinden sich in der Ausstellung und können teilweise sogar bedient werden zum selbständigen Betrachter der eingespeisten Stereobilder.

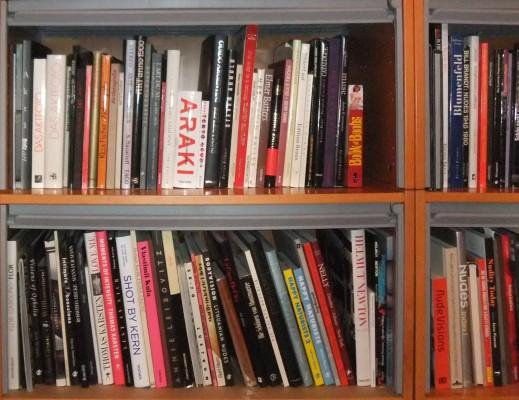

Wir haben ein interaktives Museum konzipiert, unsere „Schätze“ finden Sie in beschrifteten Schubladen und hinter Klappen, die sie je nach Wunsch öffnen dürfen. Viele Stereobetrachter können persönlich zum Studium der Stereobilder genutzt werden. Eine umfangreiche Bibliothek an Aktfotobänden lädt den Besucher zur Recherche einzelner Epochen und Stilrichtungen ein oder zum intensiven Kennenlernen ausgewählter Fotografen.

Da wir nicht ständig geöffnet haben vereinbaren Sie unter der Telefonnummer 033932 71131 einen Besuchstermin.

Ausstellungsstücke

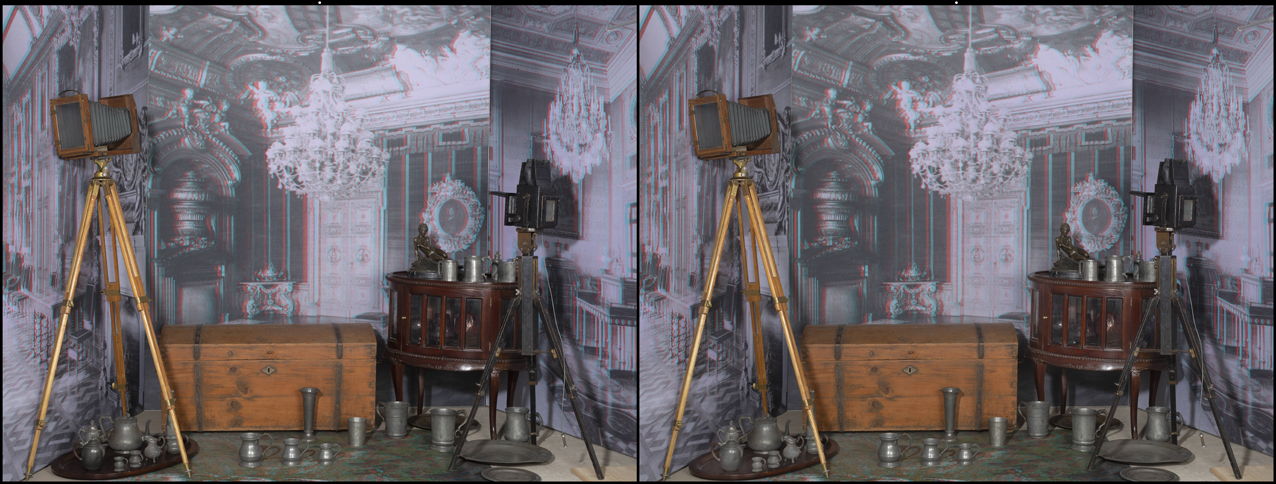

Im Rahmen der Fotografen-Meisterprüfung entstanden 3D-Ansichten von Sammlungsgegenständen aus dem Jules-Richard-Museum.

Das Meisterstück von Karen Bartsch aus Berlin entstand 2021 und wurde von ihr durch weitere Aufnahmen im Jahr 2022 ergänzt.

Es ging im Meisterstück inhaltlich um die verschiedenen „Wellen“ der Popularität von 3D-Fotos, die sich durch alle Zeitalter der Fotografie zogen und

durch ihre jeweils technischen fotografischen Kameras und Betrachtungsgeräte abgebildet werden. Das Museum hat diese Epochen mittels der zahlreichen

Exponate hervorragend dokumentiert, die verschiedenen Ideen und Konzepte zur Umsetzung von 3D-Aufnahmen werden in den Fotos dokumentiert,

wobei hier längst nicht alles vorgestellt wird. Ein Schwerpunkt liegt natürlich auf dem genialen französischen Kamerahersteller Jules Richard, dem

Namensgeber des Museums.

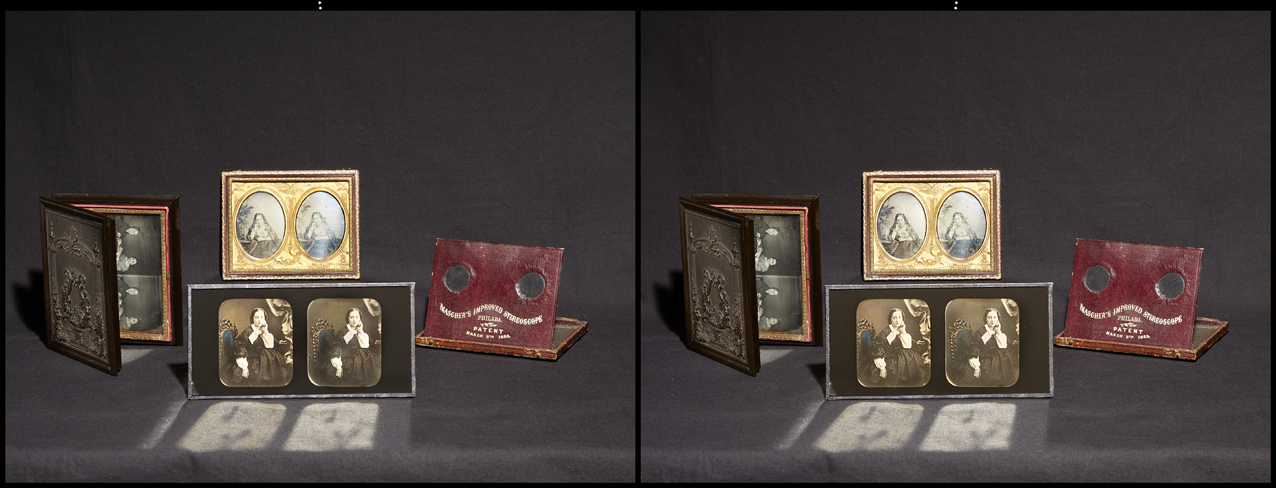

Im Folgenden sind die 3D-Fotos als side-by-side zu betrachten.

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

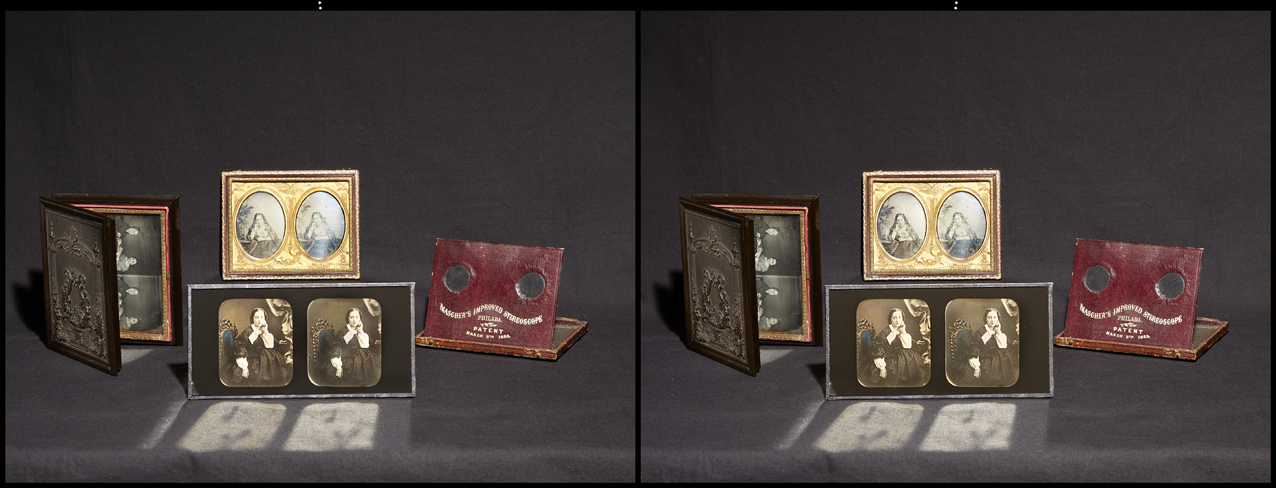

Die ersten 3D-Fotos waren Daguerreotypien (ab 1849).

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

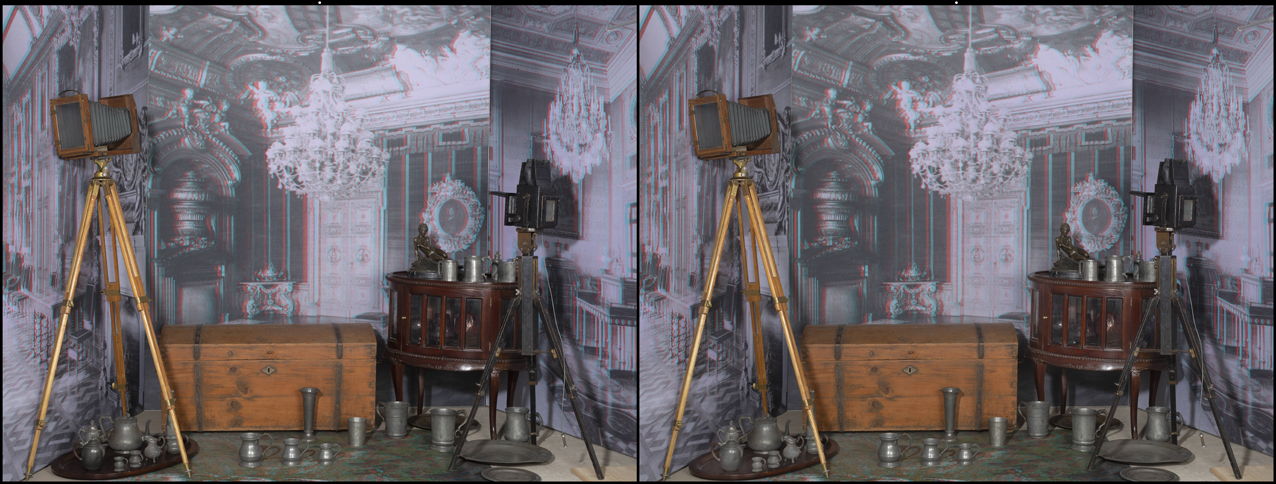

Wegen der langen Belichtungszeiten zu Beginn der Fotografie waren Stative unabdingbar. Sie waren immer aus Holz und leicht zusammenlegbar, dennoch sehr stabil.

Stereo-Landkameras montiert auf Stativen.

Als Objektive identisch geschliffen werden konnten wurden Kameras für Stereoaufnahmen mit zwei identischen Objektiven ausgestattet. Auf Aufbau von diesen Kameras konnte auch auf Tischen oder Sockeln geschehen.

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

Die Landkameras und Stereoboxen dokumentieren die ersten 50 Jahre der Stereofotografie und konnten auch in der Natur oder in der Stadtlandlandschaft auf Stativen montiert verwendet werden.

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

Innerhalb von Fotostudios wurden auch voluminöse Kamerakonstruktionen genutzt, die auf fahrbaren Untergestellen montiert waren.

Eine große Seltenheit zeigt dir nachfolgende Studiokamera auf, die alle um 1880 gängigen Fotoformate zur Ablichtung in einem Rückteil ermöglichte. Hinter der größten Klappe konnte eine Fotoplatte für das Vollformat eingelegt werden, in der nächst kleineren klappe das Halbformat, dann das Viertelformat und in der innenliegenden Platte das Achtelformat.

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

Bei nicht sich bewegenten Motiven können Stereoaufnahmen auch durch seitliches Verschieben einer normalen Kamera mit einem Objektiv hergestellt werden

Dem französischen Konstrukteur Jules Richard gelang es als ersten um 1889 handliche Stereokameras zu konstruieren, die Aufnahmen in den Größen 4,5 x 10,7 cm und auch 6 x 9 cm erlaubten. Später kreierte er noch weitere Kameratypen mit dem Bildformat 7 x 9 cm. Alle Typen wurden zuerst als handgefertigte Modelle aus Messing hergestellt und später als maschinell gefertigte Kameraserien in großen Stückzahlen auf den Markt gebracht und in großen Stückzahlen verkauft. Er entwarf auch für seine Kameraentwicklungen umfangreiches Zubehör wie z. B. sehr durchdachte Kamerataschen aus Leder mit extra Fächern für die Wechselmagazine. Er entwickelte Nahaufnahmevorsätze, Sonnenblenden und auch Drahtauslöser und Selbstauslöser mit diversen Zeiteinstellungen. Die ersten Kameras konnten nur mit Einzelplatten bestückt werden, später gab es auch Wechselplattenmagazine für alle Plattengrößen und nach der Einführung des Rollfilmmaterial zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch Magazine für Rollfilme.

Jules Richards Produktpaletten reichte über das Fotomaterial hinaus bis zu Betrachtungsgeräten für einzelne Stereopositive bis zu Betrachtungsautomaten in unterschiedlichen in unterschiedlichen Konstruktionsarten, später bis zu Projektionsgeräten.

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

Seinen geschäftlichen Interessen folgend entwickelte und vertrieb Jules Richard erst Kopierrahmen, später auch Kopierautomaten, die aus den Negativplatten positive Glasplatten schufen, die für eine Betrachtung notwendig sind. Er entwickelte auch ein Vergrößerungsgerät für Stereobildhälften, die er als Monobilder als Postkarten drucken ließ und die sehr oft auch auf dem Postweg verschickt wurden.

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

Die von Jules Richard erstellten positiven Kontaktkopien von Stereoaufnahmen wurden in großer Anzahl für seine Betrachtungsautomaten angeboten und verkauft. Für die Betrachtungsautomaten gab es sogar hölzerne Transportkisten im unteren Teil für den Automaten, darüber getrennt die Aufbewahrung der Magazine mit den Stereoplatten.

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

In geselliger Runde wurden damals gern Stereobilder betrachtet, insbesondere von Reisen wie auf diesem Stereofoto in einem Gründerzeitwohnzimmer beim Licht einer Petroleumlampe.

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

Die Zeiten und Moden änderten sich später zum Jugendstil, auch hier konnte dies gesellige Tradition mit neuen Geräten fortgesetzt werden, nun schon bei elektrischer Beleuchtung der Räumlichkeiten und mit den elektrifizierten Hilfsmitteln aus dem Hause Jules Richard.

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

Im Laufe der Jahre änderten sich auch die Bauweisen der Objektive. Die ersten Objektive hatten jahrzehntelang keine Blendenstufen. In einen Schlitz hinter den Linsen mussten in beide Optiken Metallplatten mit gebohrten Löchern je nach Lichtverhältnissen paarweise eingesteckt werden. Später wurden in beiden Objektiven eine drehbare Scheibe montiert, die je 4 bis fünf Blendenwerte enthielt und die je nach Lichtverhältnissen vor die Optik gedreht werden konnte. Erst am Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Lamellenverschlüsse entwickelt, die die sofortige Einstellung jedes Blendenwertes ermöglichte. Um Fehler bei der Einstellung möglichst zu vermeiden wurde die Einstellung beider Blendenwerte meist gekoppelt.

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

Nach dem ersten Weltkrieg kreierte Jules Richard die „Verascope F40“. Hiezu musste nicht nur die Kamera als Kleinbildkamera entwickelt und gestaltet werden, sondern auch das notwendige Zubehör, wie z.B. eine Zuschneidemaschine zur Trennung des Filmmaterial in Einzelfotos, die Rahmen für die Stereodias und eine Diaprojektor, der großformatig die Stereobilder auf die Leinwand werfen konnte. Außerdem mussten Brillen für die Betrachter entwickelt werden, die für das linke Auge und auch für das rechte nur einen Teil der Bilder dem Betrachter erkennen ließen.

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

Auch auf Wanderungen und Reisen und beim Sport hielt die Stereokamera verstärkt Einzug, erst als Plattenmodell, später dann auch mit Filmmagazinen.

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

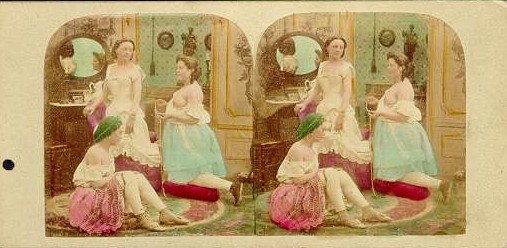

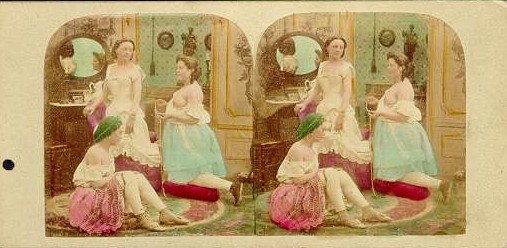

Weil die Fotografie zu Beginn nur in Schwarz-/Weiß-Technik möglich war begannen viele Fotografen, die vorher oft als Maler gearbeitet hatten ihre Fotos zu kolorieren, Dies geschah entweder mit Retuschefarben auf der Frontseite des Fotos oder auf einem durchscheinenden Hintergrundpapier mit Deckfarben. Hierbei musste allerdings auch das Fotopapier sehr dünn und durchsichtig sein, hierdurch wurde Stereobilder sehr anfällig und oft zerstört. Lichteffekte wurden erreicht indem das Foto oft mit Nadelstichen im Fotopapier Lichtsignale suggerierten.

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

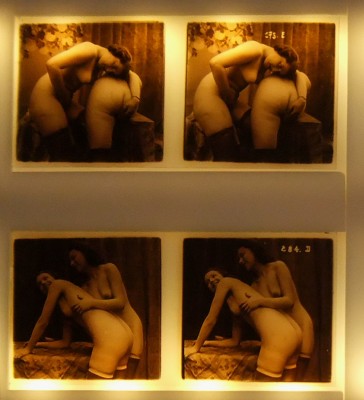

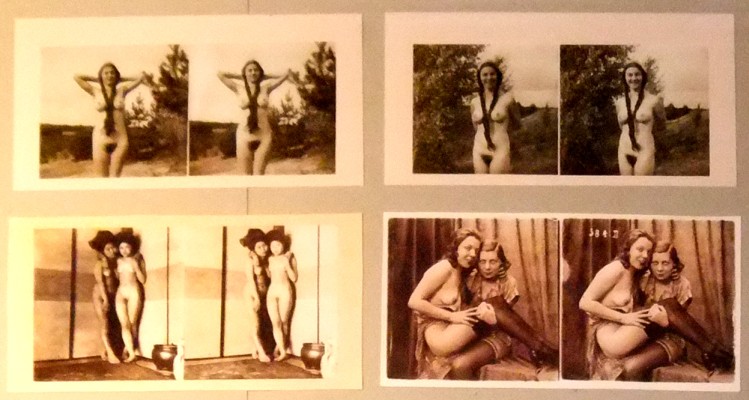

Ein sofort beliebtes Sujet waren von Beginn an alle Arten von Aktfotogra-fien, die ein sehr einträgliche Geschäftsmodel gewährleisten. Hierbei gab es das Problem, dass der Fotograf sich nicht namentlich nennen durfte, da diese Fotos von der Zensur verboten waren. Dennoch waren sie in allen gut situierten Kreide der Gesellschaft sehr beliebt. Es gab alles: künstlerisch gestaltete und ästhetische Aktmotive bis hin zu derben und oft pornografischen Aufnahmen.

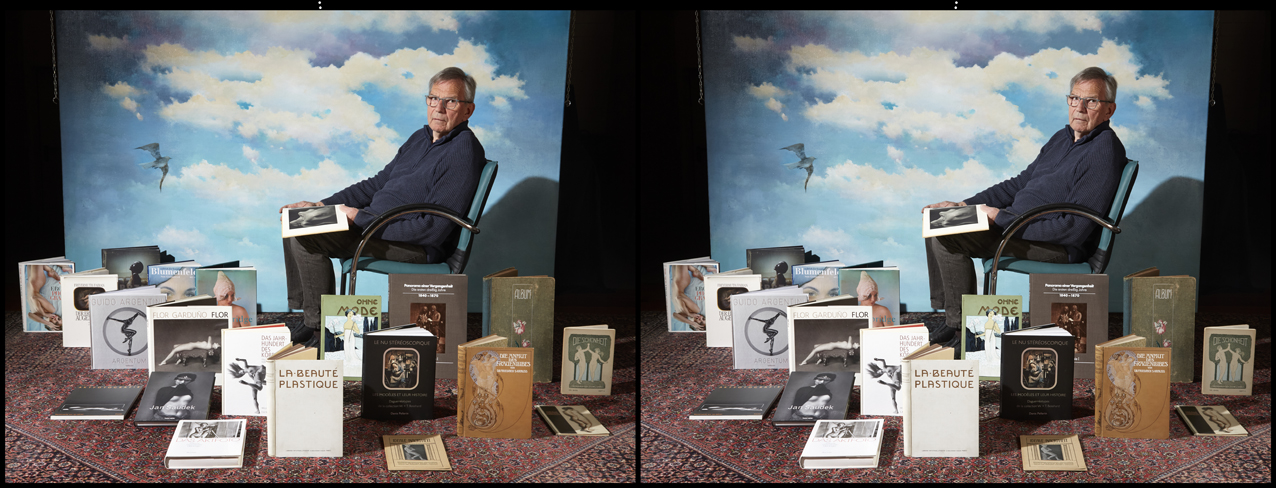

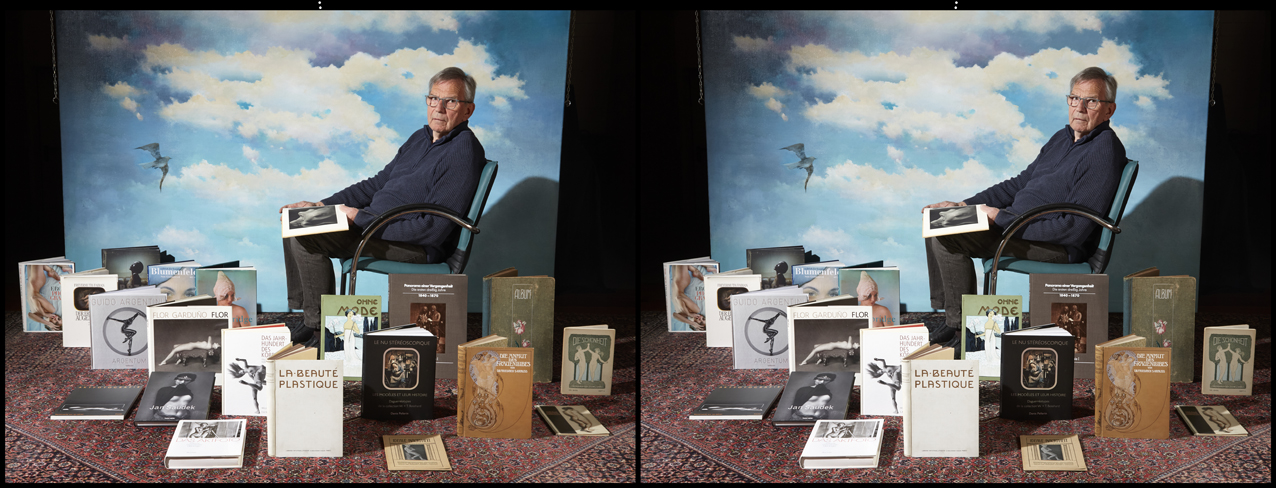

Aufgrund der umfangreichen Beschäftigung von Jules Richard mit der Aktfotografie umfasst die Sammlung des Museums auch eine große Anzahl sowohl von Stereoakten als auch von Monoakten. Darüber hinaus besitzt das Museum eine umfangreiche und internationale Sammlung von Aktbüchern aller Stile und Zeit-Epochen. Auf dem nachfolgendem Foto ist der Museumsgründer Peter Maria Stajkoski abgebildet bei der Durchsicht einiger Fachbücher aus der Aktfotografie.

Zu Beginn des 20, Jahrhunderts wurde eine neue Darstellungsweise für Stereobilder entwickelt, die sogenannten Anaglyphen. Im Museum befinden sich auch hiervon viele Exemplare in Wandtafeln und in Großprojektionen drei Anaglyphen als Raumteiler mit den historischen Abbildern dreier Räume aus dem ehemaligen Berliner Schloss.

3D_Museum Jules-Richard_Museum Lentzke/Fehrbellin_Deutschland

Eine weitere Idee für eine preiswertere Betrachtungsmöglichkeit entstand in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Deutschland. Neben seinen Stereoskopen hat Willi Winter aus Leipzig 1907 das Stereopan herausgebracht. Es war eine Art Stereoskop-Ersatz und bestand aus einer Bildhalterung mit Hohlspiegel in dem das eingesteckte Bild stark vergrößert wurde. Laut Beschreibung waren „Winters Stereopane“ Ersatz für Stereoskope und ermöglichten plastisches Sehen beliebiger Bilder, Photographien und Ansichts-Postkarten. Diese Firma konstruierte und baute etwas später auch das PANTOSKOP mit dem durch eine große Sammellinse ebenfalls Bilder aller Art vergrößert betrachtet werden konnten. Später wurde auch ein PANTOSKOP mit STEREOSKOP gefertigt, hiermit konnten auch echte Stereobilder betrachtet werden.

In den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts gab es eine Neuentwicklung für die Kleinbildkameras und erbrachte große Umsatzzahlen, die Entwicklung eines Stereostrahlenteilers. Fast alle großen Kamerawerke brachten diese Vorsatzgeräte für ihre Kleinbildkameras und entsprechende Betrachter auf den Markt. Es wurden auf dem Kleinbildfilm von 24 x 36 mm zwei Halbbilder von 24 x 18 mm erzeugt, die ebenfalls einen guten stereoskopischen Eindruck vermittelten und einfach projiziert werden konnten. Zum Betrachten waren lediglich Polbrillen notwendig. Alle Bildpaare mussten jedoch das Hochkantformat nutzen.

Ungeachtet der Politischen Systeme wurde die Stereofotografie weltweit weiterentwickelt sowohl mit Hilfe des Strahlenteilers oder auch als Mittelformatkamera wie bei der russischen Kamera mit dem Namen Sputnik, die in riesiger Anzahl gefertigt und auch verkauft wurde, da diese sehr preiswert war.

Neben den echten Stereofotoapparaten wurden auch gekoppelte und individuell zusammengebaute Monokameras als Stereokamera genutzt. Diese Kameragespanne hatten sogar den Vorteil dass die Stereobasis erweitert werden konnte. Dies konnte einen verbesserten und erweiterten Einsatzbereich in der Stereo-Landschaftsfotografie ermöglichen.

Viele Entwicklungen fanden in der Stereofotografie zeitgleich statt, wie z. B. die Nutzbarkeit als Stereokamera zur Doppelbilderfassung und nach Verschieben einer Optik oder nach dem Austausch der Doppelobjektivplatte mit einem Einzelobjektiv als Panoramafotoapparat.

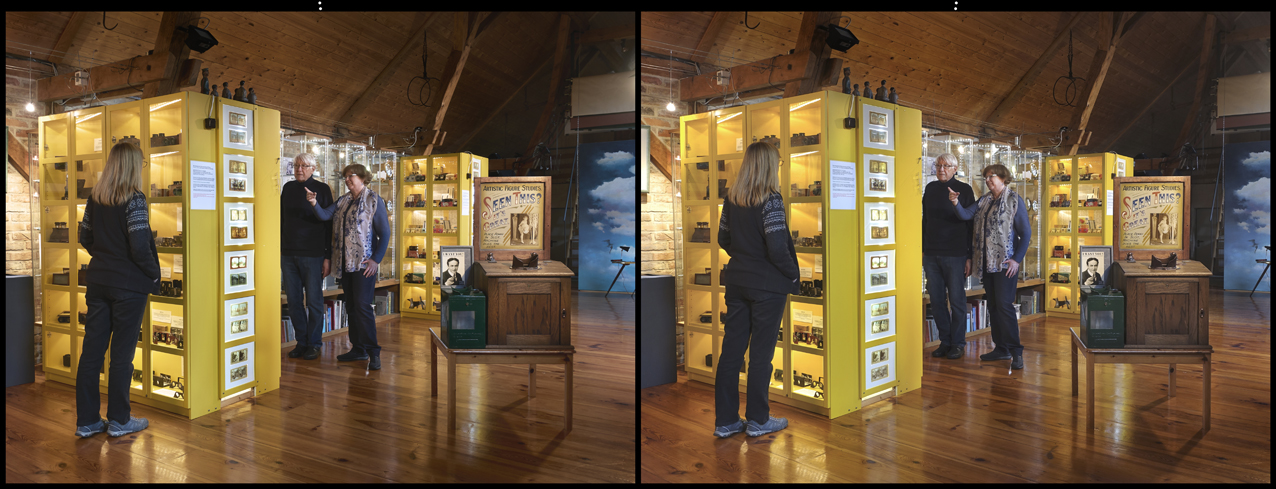

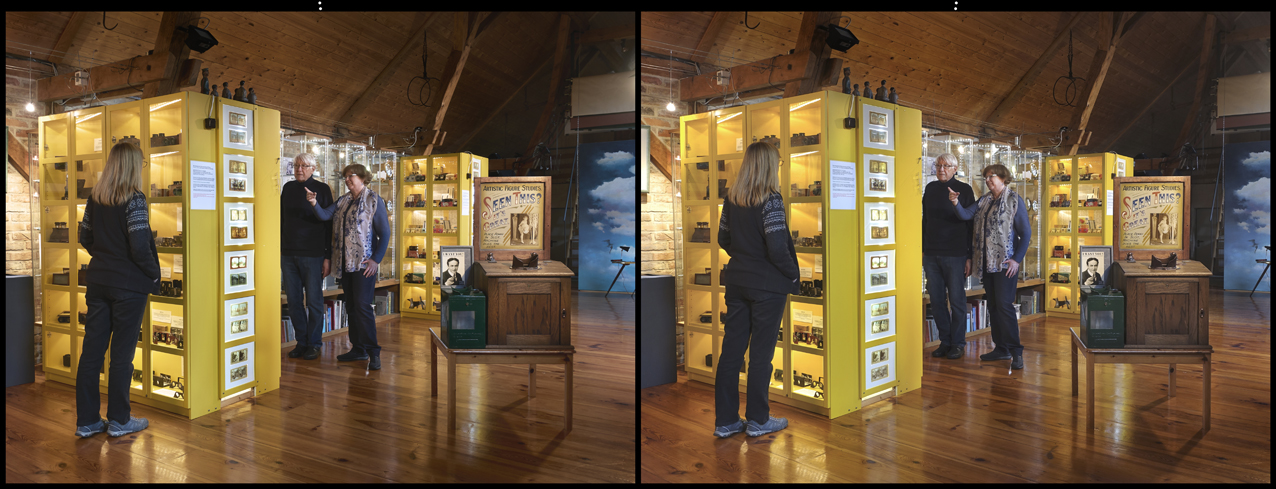

Einen Einblick in das Jules-Richard-Museum vermitteln die nachfolgen Fotos, teilweise ohne oder auch mit Besuchern beim Betrachten der Fotos bzw. beim Anblick einer Stereovorführung.

Die letzte analoge Stereowelle verschaffte dem „Viewmaster“ eine ungeheure Popularität und Verbreitung. Die eigentliche Erfindung, jeweils sieben Bildpaare diagonal auf einer Bildscheibe zu montieren, soll ein deutscher Orgelbauer gehabt haben. Dieses System wurde von vielen Ostblockländern unter eigenen Namen herausgegeben. Diese Systeme sind in 2 Vitrinen zur vergleichenden Betrachtung ausgestellt.

Zum guten Ende erlauben wir uns noch den Spaß den Gründer dieses Museums Ihnen in einer unendlichen Spiegelversion darzustellen.

English

Experience the most extensive 3D exhibition in all of Berlin and Brandenburg, in combination with the

nude photos it is the largest exhibition in Europe.

Display items in alternating exhibitions

more than 40 000 stereoscopic pictures from all over the world since 1850, more than 10 000 nude

photographs from 1850, over 3000 of those in stereo technology, more than 250 stereo viewers of

various types, materials and formats, 120 cameras with two lenses from all over the world since

1860, many screw mount 35mm cameras with stereo refractor accessory lenses and many image

projection devices.

25 stereoscopic viewfinders from 1860ies onwards ranging from Alexander Beckers from Philadelphia

USA to the French stereo machines to the end of the 19th Century right through to modern times are

part of the exhibition and these can partly even be operated to view the stereo images that are fed

into them.

We have designed an interactive museum, you will find our “treasures” in labelled draws and behind

flaps that you can choose to open. Many of the stereo viewers can be used personally to study the

stereo images. An extensive library of nude photo albums invites the visitor to research individual

eras and styles or to intensively get to know chosen photographers.

Due to the fact that we are not open all the time please arrange a time to visit by calling the following

telephone number: +49 33932 71131.

Exhibits

As part of the photography masters examination 3D-visuals were developed of collectors items from

the Jules-Richard-Museum.

The masterpiece of Karen Bartsch from Berlin was developed in 2021 and further images were added

during the year 2022.

The content of her masterpiece relates to the different “waves” of popularity of 3D photos that flow

through all eras of photography and which are shown through her respective technical photographic

cameras and viewing devices.

The museum has documented these eras exceptionally well by means of the many exhibits that

showcase the various ideas and concepts for the implementation of 3D images in the photos whereby

by far not everything can be shown.

The main focus naturally lies on the French genius camera manufacturer Jules Richard, the namesake

for the museum.

In the following the 3D photos are to be viewed side-by-side.

The first 3D photos were daguerreotypes (from 1849).

Due to the long exposure times at the beginning of photography tripods were indispensable. They

were always made of wood and easy to fold but still very stable.

Stereo land cameras mounted on tripods.

When lenses could be ground identically the cameras for stereoscopic pictures were equipped with

two identical lenses. These cameras could also be set up on tables or pedestals.

Land cameras and stereo boxes document the first 50 years of stereo photography and these could

also be used in the countryside or in towns when mounted on tripods.

In photo studios bulky camera constructions that were mounted on moveable frames were also used.

The following studio camera presents a great rarity which enabled all photo formats that were

common around 1880 to be photographed in a rear compartment. A photo plate for the full format

could be inserted behind the large flap, in the next smaller flap the half format, then the quarter

format and in the innermost flap the eighth format.

For still motives stereo pictures can also be fabricated by shifting a normal camera with a lens

sideways.

The French engineer Jules Richard was the first to construct handy stereoscopic cameras around

1889 that enabled pictures with the sizes 4.5 x 10.7 cm and also 6 x 9 cm. Later on he also created

further camera types with the picture format 7 x 9 cm. Initially all types were produced as hand made

models made of brass and later they were machine manufactured camera series in large quantities

that were marketed in large quantities. He also designed extensive accessories for his camera

development such as for example very well thought through camera cases made of leather with extra

departments for removable magazines. He developed close-up attachments, sun visors, and also

cable releases with a variety of time settings. The first cameras could only be equipped with single

photo plates, later on removable plate magazines for all photo plates were available and after the

introduction of the roll film material at the beginning of the 20th century magazines for roll films

were also available.Jules Richards‘ palette of products reached beyond photo material through to viewing devices for

individual stereo positives right up to viewing machines of various construction types, later even to

projection devices.

Following his business interests Jules Richard developed and sold copy frames, later also automatic

copy machines, that created positive glass plates from the negative plates that are necessary for

viewing. He also developed an enlarger device for stereo picture halves that he printed as mono

pictures as postcards that were often sent by post.

The positive contact copies of stereo pictures that were produced by Jules Richard were made

available and sold in great quantities for his viewing machines. Wooden transport boxes were used

for the viewing machines which were positioned in the bottom and the magazines were separated on

top with the stereo discs.

In the past stereo images were viewed during convivial gatherings, especially images of travels such

as this image, in Gruenderzeit living rooms lit up by petroleum lamps.

The times and the fashions changed to Art Nouveau later on and this convivial tradition was carried

on with new devices, now already aided by electric lighting of the rooms and by the electrical aids

that existed in Jules Richards house.

During the course of the years the way lenses were built also changed. For many centuries the first

lenses did not have any aperture stops. Metal plates with drilled holes had to be inserted into a slot

behind both lenses depending on light conditions. Later on a rotatable disc was mounted in both

lenses that each received four to five aperture values that could be rotated in front of the lensedepending on light conditions. It was not until the end of the 19th Century that bladed shutters were

developed which resulted in the immediate discontinuation of aperture values. In order to avoid

mistakes during adjusting the adjustments of both aperture values were mostly linked.

After the first world war Jules Richard created “Verascope F40”. In order to do this not only did he

have to develop and design the camera as a compact camera but he also had to design the necessary

accessories such as for example a cropping machine for separating film material in individual photos,

the frames for the stereo slides and a slide projector, that could project the stereo images onto the

screen in a large format. In addition to this glasses had to be developed for the viewers that would

allow the viewer to recognise only a part of the images for the left as well as for the right eye.

The stereoscopic camera became more and more popular also during hiking, on holiday and for

sports, initially as plate models and then also with film magazines.

In the beginning photography was only possible in black and white many photographers who had

previously often worked as painters began colouring their photos. This was done either with

retouching colours on the front page of the photo or on a background paper that would shine

through using opaque colours. But for this the photo paper also had to be very thin and see through

which in return caused stereoscopic images to be very delicate and they were often damaged. Light

effects were often created by needle pricks on the photo paper which suggested light signals.

Right from the beginning all types of nude photography were immediately a favourite subject that

would guarantee a lucrative business model. There was the problem that photographers were not to

be mentioned by name as these photos were censored and forbidden. Nevertheless they were very

popular in all well-off circles of society. Everything was available: artistically designed and aesthetic

nude motives all the way through to crude and often pornographic images.

Based on Jules Richards extensive occupation with nude photography the museum’s collection

displays a large number of stereo nudes and mono nudes. In addition to this the museum owns an

extensive and international collection of nude art books of all types and eras. The following photo

shows the founder of the museum Peter Maria Stajkoski viewing some of the reference books relating

to nude photography.

At the beginning of the 20th century a new presentation format for stereo images was developed, the

so called anaglyphs. There are many examples of this in the museum on wall panels and as large

projections of 3 anaglyphs as room dividers with historic images of 3 rooms from a former Berlin

castle.

A further idea for cheaper viewing devices occurred in the 1920ies of the last century in Germany. In

addition to his stereoscopes Willi Winter from Leipzig developed the stereopan in 1907. It was a type

of stereoscope replacement and it consisted of a picture holding device with a concave mirror in

which the inserted image was largely magnified. According to descriptions “Winters Stereopanes”

were a replacement for stereoscopes and they enabled vivid viewing of any number of images,

photographies and picture postcards. Later on this company also designed and built the PANTOSKOP

with which all types of pictures could be viewed enlarged through a large converging lens. At a later

stage a PANTOSKOP with a STEREOSCOPE was produced which allowed viewing of real stereo images.

In the 1950s the new development of a stereo beam splitter for 35 mm cameras achieved large sales

figures. Nearly all large camera factories issued these attachments for their 35 mm cameras and their

relevant viewers. On the 35mm film of 24 x 36 mm two half pictures of 24 x 18 mm were created that

also portrayed a good stereoscopic impression and which could easily be projected. For viewing

purposes polarised glasses were required. But all picture pairs had to use the portrait format.

Regardless of the political systems stereoscopic photography was further developed worldwide as

well as with the help of the stereos beam splitter or also as a medium format camera such as the

Russian camera that was called Sputnik and which was produced and sold in large numbers as these

were very cheap.

In addition to real stereo cameras, coupled and individually assembled mono cameras were used as

stereo cameras. These coupled cameras had the advantage that the stereo basis could be extended.

These enabled an improved and an extended application range within stereo landscape photography.Many developments regarding stereo photography happened simultaneously such as for example the

usage of the stereo camera for double image capture and after moving an optic or after exchanging

the double lens plate with a single lens as a panoramic camera.

The following photos portray an insight into the Jules-Richard-Museum, partly with or without visitors

whilst viewing the photos or whilst viewing a stereo demonstration.

The last analogue stereo wave resulted in an incredible popularity and a wide distribution of the

“Viewmaster”. The actual invention of in each case seven picture pairs diagonally mounted on a

picture plate was said to have been invented by a German organ builder. This system was introduced

under their individual names in many eastern bloc countries. These systems are exhibited in 2 display

cabinets to allow comparison.

In the end we permitted ourselves the pleasure of presenting to you an infinite mirror image of the

founder of this museum.